色彩救急入门及Super Color Generator工具推荐

全方位解析 RGB、HSL、CMYK、Display P3 等色彩模型与空间,并结合 Surfing Super Color Generator 实战优化前端与设计协作流程。

为什么我们要关心色彩

设计师那边传来一套炫酷视觉稿,结果上线后颜色要么偏暗、要么泛白,甚至在 Safari 和安卓机上呈现完全不同的效果——这画面是不是很熟悉?如果我们只把色彩当成“设计师的事”,那就永远得不到一个稳定的品牌体验。对于前端、UI 设计师甚至经常需要制作演示幻灯片的打工人来说,理解色彩模型、知道怎么和设计协同,才是把 UI、产品页乃至 Keynote 写好看的关键之一。

下面我们分两部分来聊聊:先简要回顾日常最常用的色彩模型,再看看此次推荐的 Surfing Super Color Generator,这款专注解决日常调色烦恼的工具如何把知识落到实处,并顺带提升效率和设计落地质量。

先搞懂三个关键词:色域、色彩空间、色彩表示法

在真正聊工具之前,先回到我们对色彩的认识与感知。大部分人应该多少都听说过三原色。三原色分为两种系统:色光三原色(红、绿、蓝,简称 RGB)和色料三原色(青、品红、黄,简称 CMY)。色光三原色是加色混合,混合后颜色变亮,最终可混合成白色,用于屏幕显示;而色料三原色是减色混合,混合后颜色变暗,最终可混合成黑色(在印刷中需额外添加黑色油墨,即形成 CMYK 模式)。

有趣的是,在传统美术教育中,我们更常提到红黄蓝三原色。这主要源于历史经验与视觉习惯,但它无法调配出品红和青色,因此现代印刷领域早已由更精确的 CMY 三原色取代。

之所以人类能够看见不同的颜色,是因为视网膜中的视锥细胞大致对应红、绿、蓝三类敏感波段,也就有了“加色三原色”这一套认知。比如猫狗都是二色视者,只能感知蓝色和黄色;海洋里聪明的海豚甚至只有一种视锥细胞,是典型的单色视者;斗牛场上的公牛对红色视而不见,它们攻击的是飞舞的斗篷而非颜色本身。同理,因为色彩感知建立在视锥细胞对外界光刺激的响应上,才有“你眼中的蓝不一定是我眼中的蓝”这一说法。

人类对色彩的认知大致分为两层:第一层是个体感知,视锥细胞、眼睛乃至大脑如何对光谱刺激作出反应;第二层是表达沟通,也就是我们如何描述并复现色彩。围绕这两层,会经常出现几个概念:

- 色域(Gamut):指设备或标准能覆盖的颜色范围。可以理解为色彩的客观全集,与具体载体无关。

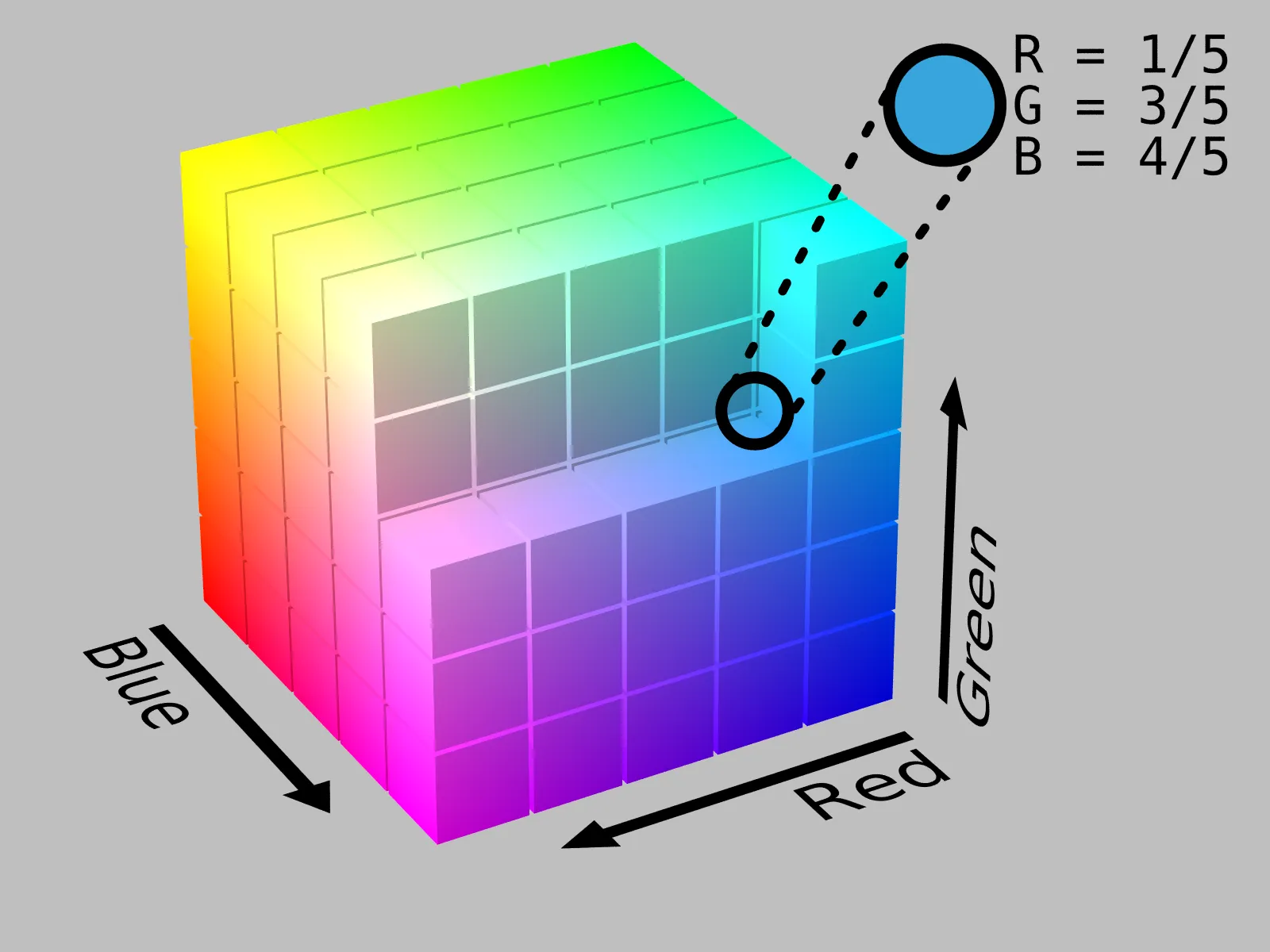

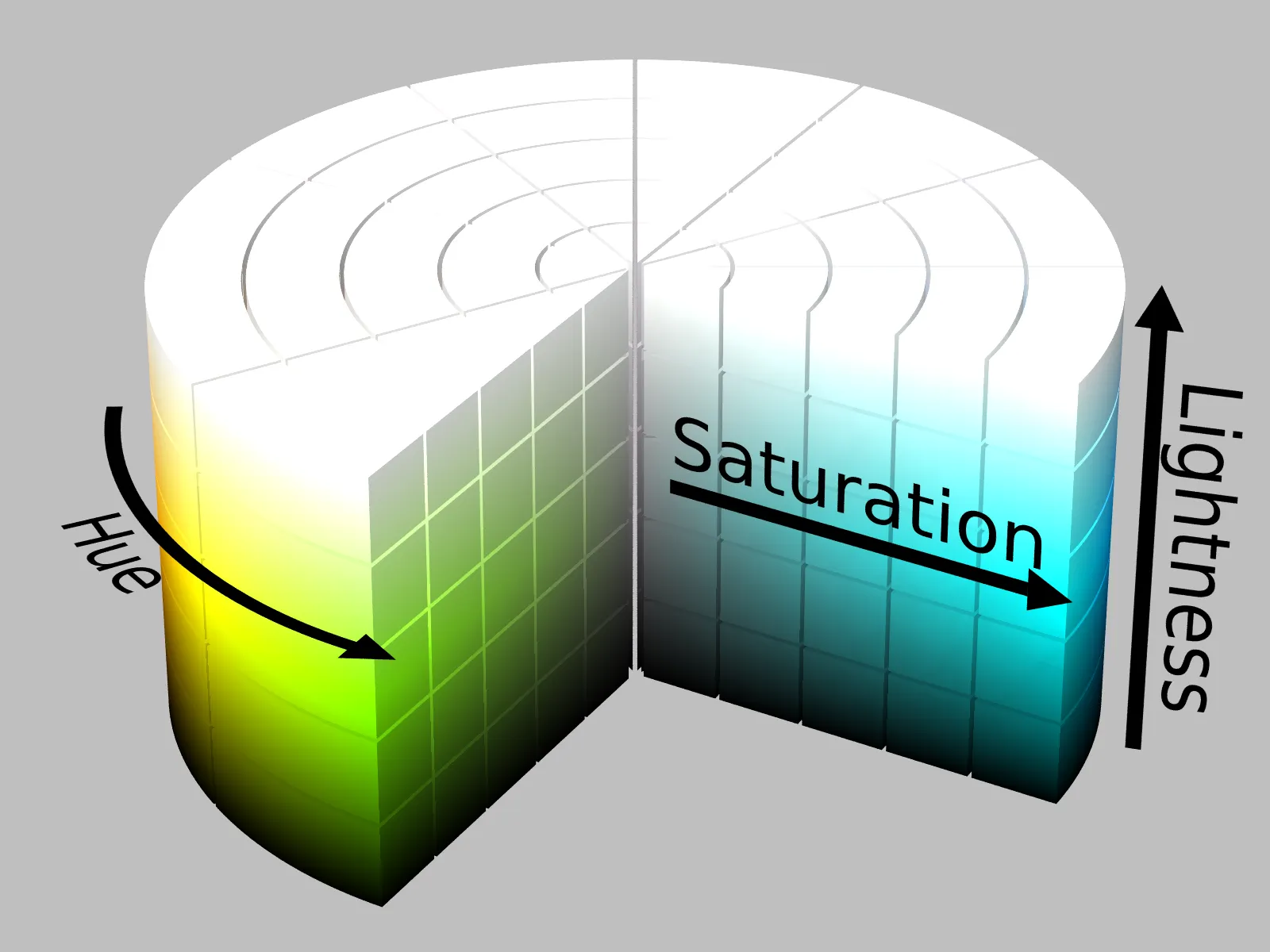

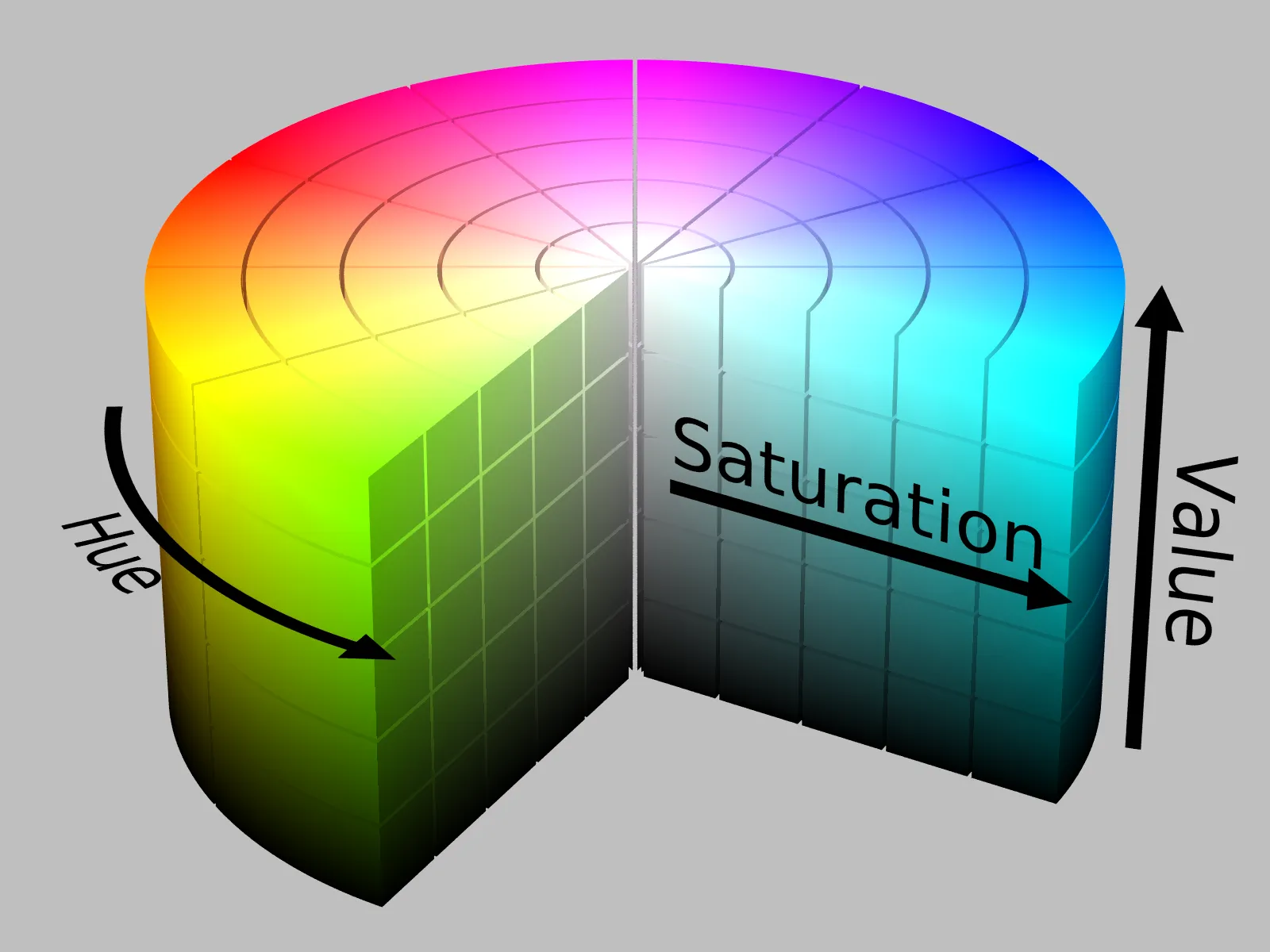

- 色彩空间(Color Space):人类为了交流而选定的坐标系,用来描述色域中的颜色位置。常见的有立方体的 RGB、圆柱体的 HSL 等。

- 色彩表示法(Color Notation):在特定色彩空间下的编码方式。CSS 中常见的 Hex、

rgb()、hsl()等都属于这一类。Web.dev 文章指出,随着 CSS 标准迭代到 CSS Color Level 4,我们可以通过color()、lch()、oklab()等新语法访问更广色域。 - 色彩模型(Color Model):是色彩表示法的抽象,定义了颜色被描述的维度与规则。常见模型包括 RGB、CMYK、HSL 等。

- 色彩理论(Color Theory):研究色彩混合、对比、平衡、和谐等规律的学科分支。[7]

- 色差(Delta E):衡量两个颜色差异的指标。由于基于不同色彩空间,色差的计算方式也会随之变化。

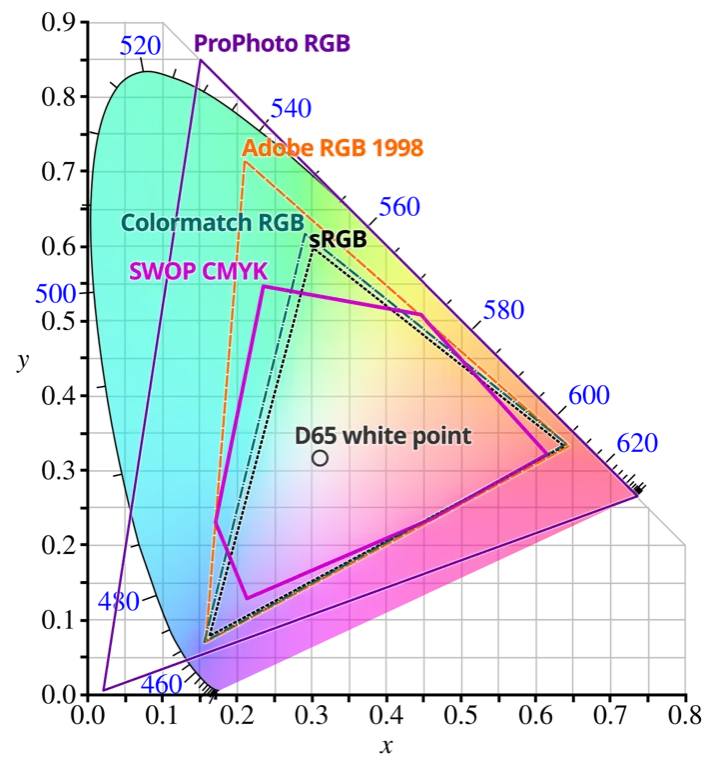

由此可见,这里面比较核心的还是色域、色彩空间以及色彩模型。关于色域与色彩空间的关系,MDN 的色彩章节里有一张经典的 CIE 1931 色度(如下图),展示了人眼可见的马蹄形色域与各个三角形色域之间的关系;此图也直观告诉我们“设备只能呈现其中一小块”这一事实。而《Chrome开发者文档 - 高清CSS色彩指南》中提到,三角形区域(即传统 sRGB)对比人眼可见色域约只覆盖人眼约 30% 的色彩。[1]

人类对于色彩的感知是先天的,但是对于色彩的认知是逐步建立起来的。通过建立各种色彩空间概念,它给我们提供了一种抽象的数学模型,用于描述颜色的属性和关系。色彩空间的定义和选择取决于具体的应用场景和需求,例如,对于网页设计,我们通常使用 sRGB 色彩空间,而对于印刷品,则可能需要使用 CMYK 色彩空间,而对于视频,则可能需要使用 Rec.709 或 Rec.2020 色彩空间等等。

色彩空间及相互转换关系

回到具体的前端协作场景里,你可以把它理解成一条链路:先确认设计稿面向的色域(例如仅 sRGB 还是已经进入 Display P3),再看团队约定使用的色彩空间(RGB、HSL、LAB 等),最后确定在代码里落地的表示法。这样在涉及跨设备展示、广色域资产或图表配色时,就终有所本、不会再出现“设计稿颜色没办法还原”的尴尬。

有了上述“链路”之后,色彩模型就不再是新增的概念,而是告诉我们“一个具体的色彩空间,是怎样用几组数值来表达颜色”的方式。一个模型通常对应一种色彩空间,空间又决定了我们可以使用哪些表示法:例如 RGB 模型对应 Cartesian 坐标的 RGB 色彩空间,可以用 rgb() 或十六进制表示;HSL 模型对应圆柱坐标的 HSL 色彩空间,借助 hsl()/hsla() 来编码。因此后面每个小节都遵循同样套路——模型是什么、空间和表示法如何选、以及在工程里的坑和套路。

常见色彩空间的发展历史

如果把色彩空间当成地图,那我们现在熟悉的坐标系都是前人摸着石头过河探索出来的成果。20 世纪 30 年代,国际照明委员会(CIE)提出的 CIE 1931 色度图首次为可见光谱划定了“地理边界”,成为今日色域讨论的起点。[3] 到了 1996 年,微软与惠普联合提出 sRGB 标准,让显示器、操作系统与早期网页图像终于有了通用基准,也让前端与 UI 设计师能够跨设备稳定传递颜色。[3][4]

紧接着 1998 年,Adobe RGB 面向印刷行业扩展了更多青绿色覆盖;2015 年苹果在 iMac 上引入的 Display P3,则把电影工业的 DCI-P3 色域带入消费级设备,成为广色域讨论的关键节点。[4] 再往前沿走,还有瞄准 HDR 与 8K 的 Rec.2020/BT.2100 标准,虽然尚未全面登陆网页,但对需要制作演示或视频内容的创作者来说已经值得关注。[4]

这段历史也是协作方法的进化史:UI 设计师在 Figma 里选择显示器色域、前端同学在代码里落地 fallback,幻灯片制作者需要确认投影设备支持哪一套标准。理解这些里程碑,你就能推断“为什么我们的演示稿在会议室屏幕上和设计稿不一样”,也能更有底气地和品牌团队讨论广色域资产的交付方式。

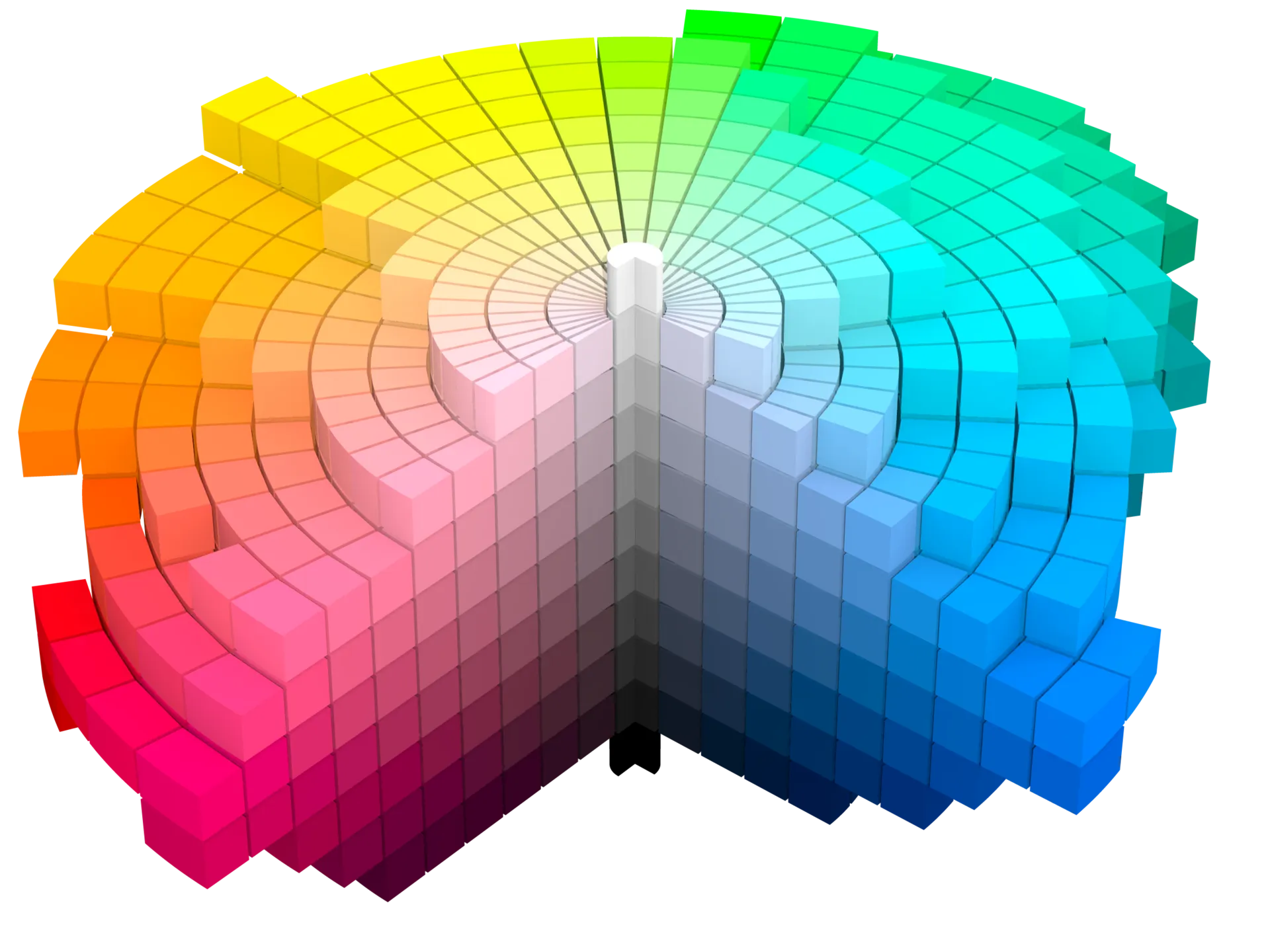

通常,我们会见到使用色环、色带等来代表色彩空间。但更多的场合,我们会基于不同的色彩空间与色彩模型,使用不同的形状来模拟表示色彩空间。如下图,我们常见的RGB模型对应的立方体、HSL、HSV对于的圆柱体等。这些形状一般跟色彩空间的定义,以及大家的习惯表达有关。比如,此处我也专门找了一个不常见的孟塞尔色彩系统对应的复杂结构。

常见色彩空间转换关系

既然不同色彩空间都在描述色域,我们自然关心它们之间如何互通。多数常见空间之间存在确定或接近线性的换算关系,但由于覆盖范围不同,也难免出现信息丢失或映射不对称的情况。理解这些前提能避免“理应互相转换却总对不上号”的误区。

下面就来看看在实际协作中最常用的几组转换套路。核心步骤都是:先解耦颜色属性、进行线性化处理,再按目标空间的基矩阵或函数重新编码。[5][7]

- sRGB ↔ 线性 sRGB:CSS、Canvas 做光照或渐变时需要把 gamma 校正还原到线性空间(

srgb→srgb-linear),再在渲染后重新压回 sRGB。[5] 这是在做图形渲染、光照模拟、渐变插值、BlendMode 计算时的常规操作,避免非线性空间导致亮度不均。

# sRGB 分量归一化到 [0,1]if (c_srgb <= 0.04045) c_linear = c_srgb / 12.92else c_linear = ((c_srgb + 0.055) / 1.055) ^ 2.4

# 渲染完毕后反向应用 gammaif (c_linear <= 0.0031308) c_srgb = 12.92 * c_linearelse c_srgb = 1.055 * c_linear^(1/2.4) - 0.055- sRGB ↔ Display P3:工具会先把颜色转到

XYZ或LAB这样的中间空间,再根据目标色域的原色向量重新投影。Surfing 工具和设计软件都走这套流程,因此 UI 设计师导出的 Display P3 色票,前端可以用color(display-p3 …)直接落地。[4] 典型场景包括为高端设备提供广色域主题、或在 Keynote 上呈现 HDR Asset,需要在 CSS 中保留更鲜艳的颜色。

# sRGB 线性分量转 XYZ(D65)|X| |0.4124564 0.3575761 0.1804375| |R_lin||Y| = |0.2126729 0.7151522 0.0721750|*|G_lin||Z| |0.0193339 0.1191920 0.9503041| |B_lin|

# XYZ 转 Display P3 线性分量|R_p3_lin| | 2.4934969 -0.9313836 -0.4027108| |X||G_p3_lin| = |-0.8294889 1.7626640 0.0236247|*|Y||B_p3_lin| | 0.0358458 -0.0761724 0.9568845| |Z|

# 最后对 R_p3_lin 等应用 Display P3 的 gamma(与 sRGB 类似但 2.4 指数)- RGB ↔ CMYK:印刷场景常用 ICC Profile 处理,需经过黑版生成(K 通道)与总墨量限制。幻灯片或周边物料制作时,提前在工具里跑一遍转换就能避开“文件送印后失真”的坑。[7] RGB 转 CMYK 常见于品牌视觉跨屏幕与印刷的协作,反向 CMYK → RGB 则用于将印刷色票同步到 Web 或炫彩展示。

# 假设 RGB 分量已归一化到 [0,1]K = 1 - max(R, G, B)C = (1 - R - K) / (1 - K) if K < 1 else 0M = (1 - G - K) / (1 - K) if K < 1 else 0Y = (1 - B - K) / (1 - K) if K < 1 else 0

# CMYK -> RGBR = (1 - C) * (1 - K)G = (1 - M) * (1 - K)B = (1 - Y) * (1 - K)- RGB/HSL ↔ LAB/LCH:通过

XYZ中间值完成转换,适合做可访问性校准、对比度计算和配色调和,尤其是要保证演示文稿在投影和液晶屏上都能看清时。[4][7] 例如设计暗色模式、做对比度适配、或计算 Delta E 色差时需要落在感知均匀的 LAB / LCH 空间。

# XYZ -> LAB(参考白点 D65)fx = f(X / Xn)fy = f(Y / Yn)fz = f(Z / Zn)L = 116 * fy - 16A = 500 * (fx - fy)B = 200 * (fy - fz)

# LAB -> LCHC = sqrt(A^2 + B^2)H = atan2(B, A) # 角度制,范围 0°–360°- HSL ↔ RGB:HSL 更贴近人眼对亮度的感知,适合做一组色阶或暗色模式的主色调节。将 HSL 转回 RGB 时流程如下:

# 正向(HSL → RGB)C = (1 - |2L - 1|) × SX = C × (1 - |(H / 60° mod 2) - 1|)m = L - C / 2

# 根据 H 所在区间选取 (R′, G′, B′): [0°,60°) → (C, X, 0) [60°,120°) → (X, C, 0) [120°,180°)→ (0, C, X) [180°,240°)→ (0, X, C) [240°,300°)→ (X, 0, C) [300°,360°)→ (C, 0, X)

R = R′ + m,G = G′ + m,B = B′ + m

# 反向(RGB → HSL)max_rgb = max(R, G, B),min_rgb = min(R, G, B)L = (max_rgb + min_rgb) / 2S = (max_rgb - min_rgb) / (1 - abs(2 * L - 1)) if max_rgb != min_rgb else 0

# 按最大通道和差值确定 H 所在区间(与正向步骤相同的 6 段), 若 max_rgb = min_rgb,则 H = 0- HSV ↔ RGB:HSV 在做色轮、主色 + 高光等操作时更直观,Value 直接对应亮度限制,常用于可视化渐变或主题配色,计算方式如下:

# 正向(HSV → RGB)C = V × SX = C × (1 - |(H / 60° mod 2) - 1|)m = V - C

# 根据 H 区间选取 (R′, G′, B′): [0°,60°) → (C, X, 0) [60°,120°) → (X, C, 0) [120°,180°)→ (0, C, X) [180°,240°)→ (0, X, C) [240°,300°)→ (X, 0, C) [300°,360°)→ (C, 0, X)

R = R′ + m,G = G′ + m,B = B′ + m

# 反向(RGB → HSV)max_rgb = max(R, G, B),min_rgb = min(R, G, B)V = max_rgbS = (max_rgb - min_rgbs) / max_rgb if max_rgb != 0 else 0

# H 的计算仍按 6 个区间判定(同正向步骤), 若 max_rgb = 0,则H = 0懂得了这些基本原理,下次在职场上跟人沟通色彩相关话题就不会再鸡同鸭讲了。关于色彩,最基本的协作建议是:谁最懂目标端设备,谁就负责发起转换。UI 设计师或牛马打工人可以先确认展示设备的色域,再提供对应的色票;前端工程师用 CSS Color Level 4 语法保留广色域,同时提供 sRGB 回退;品牌或印刷团队则在 CMYK 这端做最后把关。把这几种转换方式熟记于心,就等于拥有了一套跨媒体色彩翻译器。

前端开发经常碰到的色彩模型

有了前述的基本概念和转换关系,让我们来回顾一下前端日常工作里面用到的一些色彩相关术语,看看他们是如何对应的。

RGB & HEX:屏幕世界的母语

- RGB 是屏幕默认的混色模型,使用红绿蓝三色通道,每个通道 0–255。CSS 中的

rgb()、rgba()、Canvas、WebGL 都是这个逻辑。 - HEX 只是 RGB 的十六进制写法,

#FF5500就等于rgb(255, 85, 0)。因为写起来短、浏览器全支持,所以设计稿导出的颜色几乎都是 HEX。 - 注意 gamma:想做平滑渐变或控制亮度,记得把值线性化(也就是从 sRGB 转线性 RGB),否则亮度分布会偏。UI 设计师在设计稿里看到的高光,在前端或幻灯片里落地时就不会莫名其妙发灰。

HSL / HSV:让调色更靠近“人”的感知

- HSL(Hue, Saturation, Lightness) 把颜色拆成色相Hue、饱和度Saturation、亮度Lightness三个维度,可以非常直观地控制一套色阶,比如让色相保持一致、只是调亮度。

- HSV(Hue, Saturation, Value) 更适合把颜色做成色环或按明度梯度调节。视觉稿里常见的主色 + 高光 + 阴影,就是通过保持色相、饱和度不变的前提下调节 Value 来实现。

- CSS 原生支持

hsl(),但目前还没有hsv()函数(CSS Color Level 4 里也未定义)。如果需要 HSV 逻辑,一般通过 JavaScript 或工具把 HSV 转成 RGB/HSL,再交给浏览器渲染。幻灯片配色也可以利用 HSL 的色相步长快速做出演讲主题的多级标题色。常用公式如下:

色彩空间:sRGB、display-p3 和更多可能

- 为什么要管色彩空间? 色彩模型描述的是数值的“排列方式”,色彩空间则规定了这些数值落在哪个实际设备的色域范围内。MDN 的色彩空间词条和维基百科上的Color space条目把它总结得很清楚。[2][3]

- Web 默认仍是 sRGB:所有

<hex-color>、rgb()、hsl()默认都在 sRGB 空间里,这保证了跨浏览器的稳定性。 - display-p3 等广色域正在普及:在支持的浏览器上可以用

color(display-p3 r g b)这样的语法渲染更鲜艳的颜色,同时可搭配@media (color-gamut: p3)做降级。[6] - 相对颜色和线性色彩空间:CSS

color()函数允许我们基于已有颜色生成其它空间的值,srgb-linear则适合做光照、渐变计算。[5] - 在设计稿到代码的链路里记得问一句:“这套颜色是不是 Display P3?”确认后再决定是否需要提供 sRGB 回退或使用工具转码。

CMYK:和印刷打交道时别忽略它

- 虽然我们主要做屏幕,但联动市场、打印物料时还是会用到 CMYK(青品黄黑)。

- RGB → CMYK 会有损失,很多鲜艳的荧光色在打印里会“掉饱和”,所以跨团队协作时最好提前模拟一下,或者让设计师给一套兼容方案。

- Surfing 工具里可以直接生成 CMYK 颜色并看到 “超出印刷色域” 的提醒,避免上线后才发现印刷翻车。

LAB / LCH:当你开始关心可访问性

- LAB 是基于人眼感知的模型,ΔE(色差)就是在这个空间里算出来的。维基百科的Color model 提到它是如何通过一组数值近似人类视觉。[7] 想要知道两个颜色在实际视觉上差多少,就靠它。

- LCH(Hue, Chroma, Lightness) 是 LAB 的极坐标版本。CSS Color Level 4 正在推进

lch(),相对 HSL 更均匀,做渐变和对比度控制很稳。 - 当你在调暗色模式或做 WCAG 对比度校验时,LAB/LCH 会比 RGB 要靠谱得多;幻灯片内容要兼顾投影室的低对比环境,也可以借助这些模型确保文字仍然清晰。

有没有感觉,了解到上述色彩背后的原理与之间的相互关系之后,再来看这些跟前端日常相关的东西就非常的熟悉与易于理解了?

色彩管理与可访问性的一些小贴士

- ICC 色域:不同设备的色域差异巨大(sRGB、Display P3 等),设计稿的主色在低端显示器上可能走样。Chrome 已支持

color(display-p3 ...),但要搭配 fallback 才稳。线下巡展或会议演示前,也别忘了确认投影机和大屏的色域级别。 - 对比度:WCAG AA 要求文本与背景对比度 ≥ 4.5:1,Surfing 工具可直接计算,别再手敲公式。

- 色盲模拟:讨论颜色时务必考虑色盲用户,尤其是图表和状态提示等信息型颜色。

Hueplot 是一个开源在线工具,它把不同色彩空间的色相与饱和度扁平化展示,让你可以一眼检视一组颜色在 sRGB、OKLCH 等空间下的分布。前端可以用它校验渐变曲线是否平滑,UI 设计师与幻灯片制作人则能提前预判“色块是否扎堆在同一象限”“投影时会不会偏灰”。推荐的操作顺序是:导入候选色 → 切换色彩空间观察 → 在 Surfing 工具中微调参数并导出代码或色票,完成从灵感到落地的闭环。

Surfing Super Color Generator的工程实践

上面的理论梳理了“我们处理颜色时要关注哪些变量”,而 Surfing Super Color Generator 的设计目标,就是把这些变量整合到统一界面,让设计师、前端、数据可视化工程师都能在同一套 UI 中探索、校准、导出颜色。无论是快速复制 Figma 配色,还是为产品 Design Token 做广色域升级,都能在这里完成闭环。

既然已经掌握了模型与转换,现在就看看这个工具如何把概念串起来。

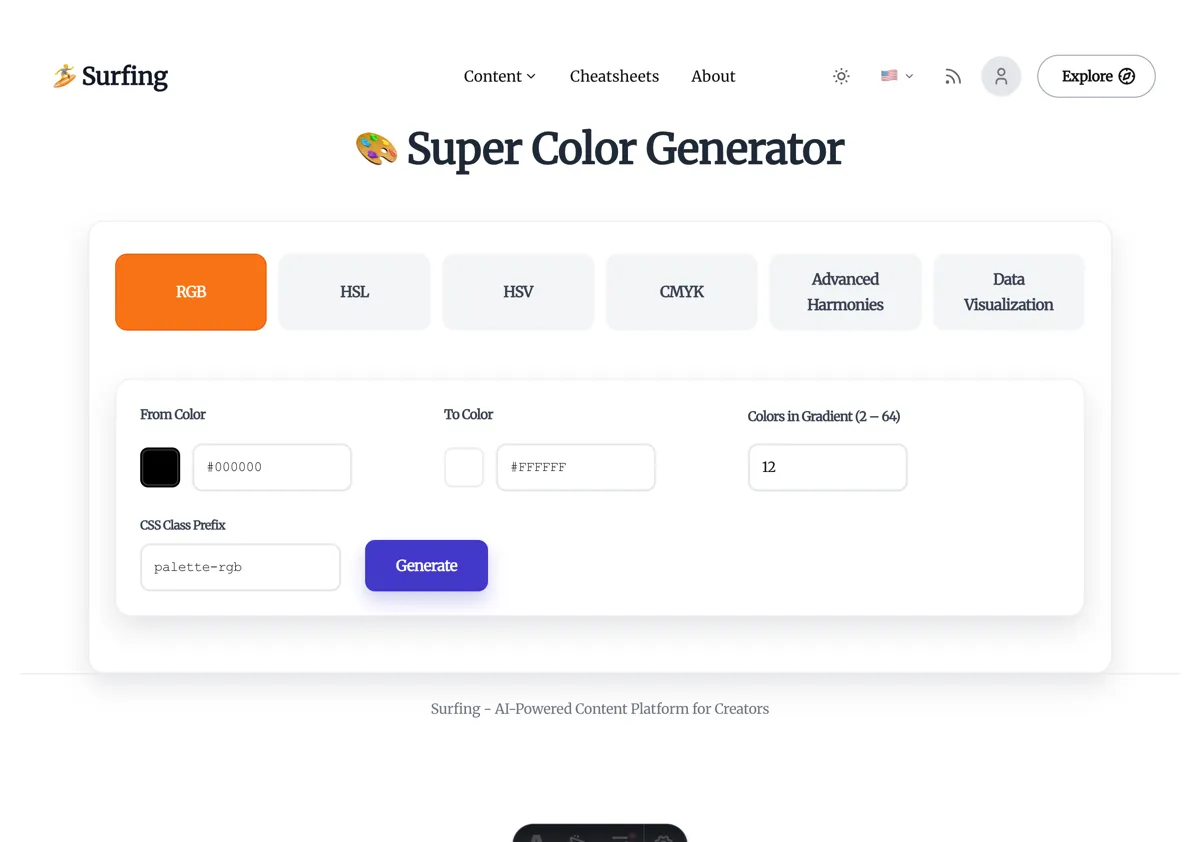

1. RGB/HEX 渐变面板:写 CSS 前先把色阶调顺

- 主要解决的问题:从两个端点颜色快速生成渐变队列,顺便核对是否需要线性化或调整段数,让颜色平滑过渡。

- 基础参数体验:起止颜色、渐变段数、类名前缀都在同一屏幕内可调,生成结果直接给你 HEX 阵列、CSS 类、以及复制按钮。

- 适用场景:背景渐变、图表色阶、按钮 Hover 阶梯、幻灯片封面背景等,都可以先在这里调得顺滑再贴回代码库或演示模板。

- Tips:渐变段数多的时候记得查看亮度是不是线性,有需求可以把生成的 HEX 丢进 LAB/LCH 分析工具评估 ΔE。

2. HSL/HSV 面板:色相保持一致,亮度随心调

- 交互逻辑:先选一个基色,再调色相步长、饱和度、亮度/明度,工具会给你一排色块,顺便提供

hsl()或 HEX。 - 开发体验:做主题配色、hover/active/disable 阶梯,或者需要在 JS 里动态算颜色时,可以把这些参数直接搬进去。

- 额外价值:HSL 生成的颜色可以无缝对接 CSS 变量,而 HSV 结果可一键转换为 RGB/HEX,省去手写转换公式的麻烦;牛马打工人也能快速生成标题、副标题、强调色的层级配色。

3. CMYK 面板:预判“打印能不能 hold 住”

- 输入 CMYK 值即可看到对应 HEX,还能检查是否超出常见打印机色域,并给出警告文案。

- 如果你负责的是品牌站、官网,又要兼顾市场团队的印刷需求,提前跑一遍这个流程能省掉大量反复沟通。

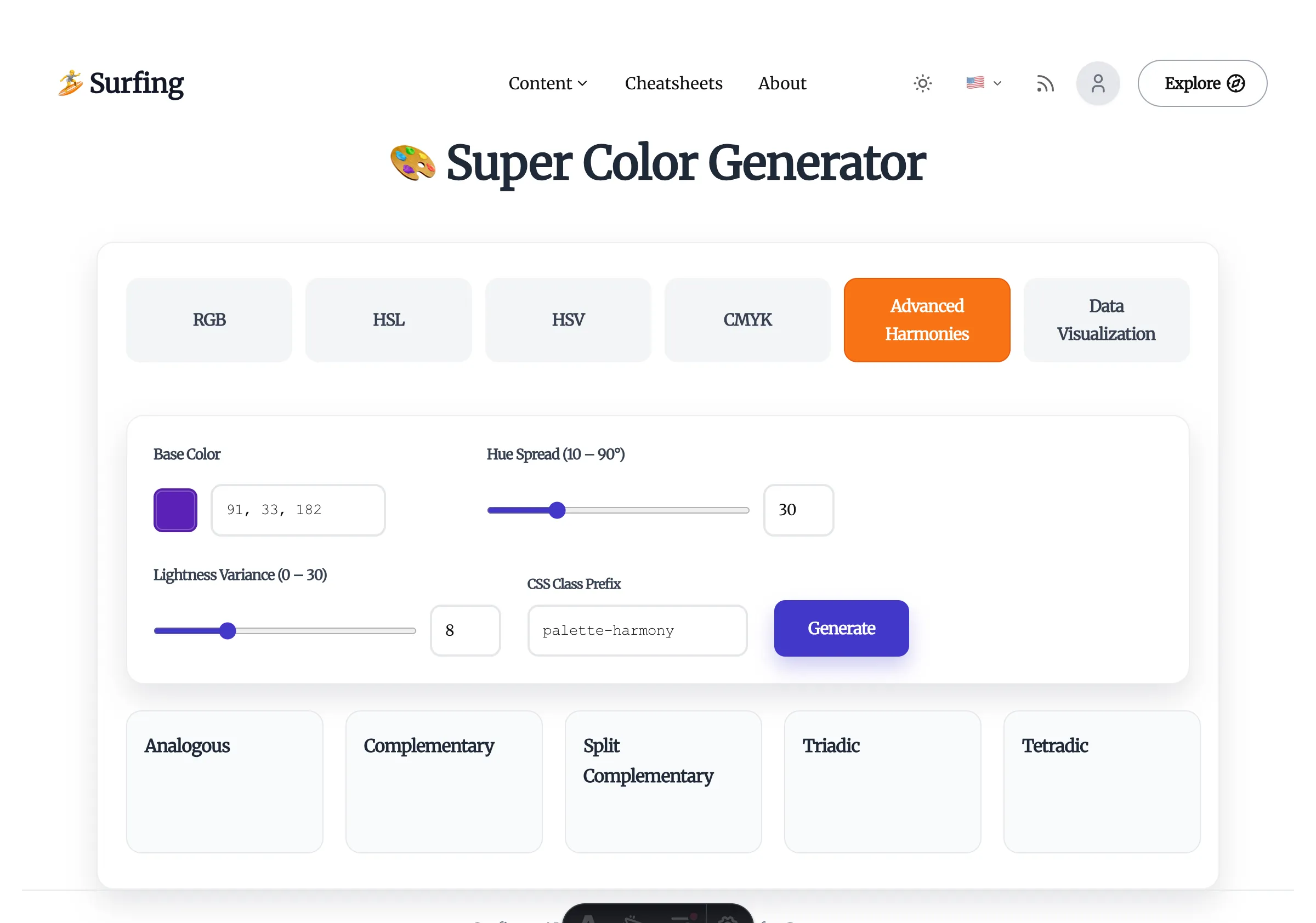

4. Advanced Harmonies:自动生成调和色板

- 功能覆盖:支持 邻色Analogous、补色Complementary、分裂色Split、三原色Triadic、四原色Tetradic 等常见配色规则。

- 为什么工程师也需要:设计师不在、或者需要快速起一个 MVP 风格的时候,用调和色板一键拿到一套稳定的配色方案。

- 实用技巧:生成结果可以配合 CSS 变量,把

--color-primary,--color-accent这类变量一次性写好,也可以导出给幻灯片模板做品牌化主题。

5. 数据可视化预制模式:图表调色的急救包

- 工具一次生成 顺序 Sequential、发散Diverging、定性Qualitative 三种数据可视化调色板,还自带注释解释适用场景。

- 如果你在做 ECharts、D3 或者商业后台图表,这套配色能避免“彩虹色”失控,也能兼顾色盲模拟。

6. 代码导出、类名前缀、复制交互

- 所有面板都支持自定义类名前缀,比如

palette-brand-100,便于无缝接入 Tailwind 或自研 Design Token 系统。 - 一键复制 CSS、JSON,非常适合直接贴进组件库或 Storybook。

- 如果你在写自动化脚本,还可以把导出的 JSON 当成色彩源数据,和构建流程结合。

7. 色盲模拟 & 打印警示:上线前的 sanity check

- 色盲模拟:支持 Deuteranopia、Protanopia 等模式,适合图表、状态标签上线前快速回归,也能确保演示文稿在不同视觉人群面前保持信息传达能力。

- CMYK 警示:看到警告就意味着至少要准备印刷备用方案,别等印厂反馈再返工。

8. 推荐协作流程

无论是团队协作还是个人独立作业,可以按照“角色 + 工具动作”的思路来走:

- 品牌与 UI 设计师:在 Figma 或 Sketch 中标记主色、语义色,提前说明是否要覆盖 Display P3、CMYK 或演示投影的特定色域。

- 前端工程师:用 Surfing 工具复刻色阶,补全状态色、渐变、图表色,并导出对应的 CSS 变量或类名。

- 数据可视化/BI 工程师:利用调和与数据可视化模式生成图表配色,同时打开色盲模拟确认感知差异。

- 幻灯片与演示创作者:根据会议室或直播设备的色域要求,校准用于 Keynote/PowerPoint 的色票,并借助 CMYK/打印警示评估跨媒介发布效果。

- 全栈或独立开发者:若没有专职设计协作者,也可以直接在工具里探索、导出,再结合

color-mix()等新特性慢慢细化。 - 交付前检查:统一使用色盲模拟、对比度检测、CMYK 警示做最后一轮 sanity check;必要时导出打印版色表给市场团队。

尾生:把色彩系统当成工程资产

调色不是玄学,也不只是设计师的“审美守备”。前端只要搞清楚几个模型、配合顺手的工具,就能把视觉稿还原得稳定,还能把色彩规格沉淀成团队资产。

建议你把 Surfing 的 Super Color Generator 纳入日常流程:需求初期先对齐设计共识,开发阶段生成代码,临上线前再做可访问性检查。长期坚持,团队的色彩系统会越来越专业,也更容易维护。

欢迎把这篇文章分享给同事,或在团队内搞一场 workshop,一起把色彩这件事玩得更工程化。