色彩サバイバルガイドと Super Color Generator

RGB・HSL・CMYK・Display P3・LAB などの基礎と、Surfing Super Color Generator を使った実践ワークフローをまとめた総合ガイド。

なぜ色に気を配るべきなのか

ピカピカのビジュアルモックを受け取ったのに、実装すると彩度が落ちたり、Safari と Android でまるで違う色になったり――経験はありませんか? 色を「デザイナーの領域」と片付けてしまう限り、ブランド体験の一貫性は得られません。フロントエンドエンジニア、UI デザイナー、スライド制作担当など、日々ビジュアルを扱う私たちにとって、色モデルを理解し、チームで共有することが UI やプロダクトページ、プレゼン資料を美しく保つカギです。

この記事は二部構成です。前半で日常的によく使う色モデルを整理し、後半で Surfing の Super Color Generator を紹介します。このツールが日々の「色の困った」をどう解決し、効率と品質をどう引き上げるのかを具体的に見ていきましょう。

3 つのキーワード:ガマット、色空間、色表記

ツールの前に、色をどう知覚し、どう表現するかを押さえておきましょう。多くの人が「三原色」という言葉を聞いたことがあるはずです。三原色には二つの体系があり、加法混色(赤・緑・青 = RGB)と減法混色(シアン・マゼンタ・イエロー = CMY)に分かれます。加法混色は混ぜるほど明るくなり最終的に白へ向かうため、ディスプレイで利用されます。減法混色は光を吸収して暗くなり黒に近づくため、印刷では黒インク(K)を加えた CMYK モデルを採用します。

美術教育では今でも赤・黄・青を三原色として教えることがありますが、これは歴史的背景による慣習です。この組み合わせではマゼンタやシアンを再現できないため、現代の印刷では精度の高い CMY が主流になっています。

人が色を認識できるのは、網膜の錐体細胞が赤・緑・青付近の波長に感度を持つためです。これが加法三原色の根拠で、猫や犬は青と黄色の二色型視覚、頭の良いイルカでも錐体が 1 種類しかなく単色視、闘牛場の牛は赤を認識できずひらひら動く布に反応する――といったエピソードも、この生理的仕組みを裏付けます。「あなたの青と私の青は同じとは限らない」という言葉も、錐体細胞の反応に差があるから生まれます。

色の理解には二つのレイヤーがあります。ひとつは錐体細胞・眼球・脳が光スペクトルにどう反応するかという知覚のレイヤー。もうひとつはそれをどう言語化・再現するかというコミュニケーションのレイヤーです。この周辺に頻出する概念を整理すると:

- ガマット(Gamut):デバイスや規格が再現できる色の範囲。媒体に依存しない色の客観的な全集合と捉えられます。

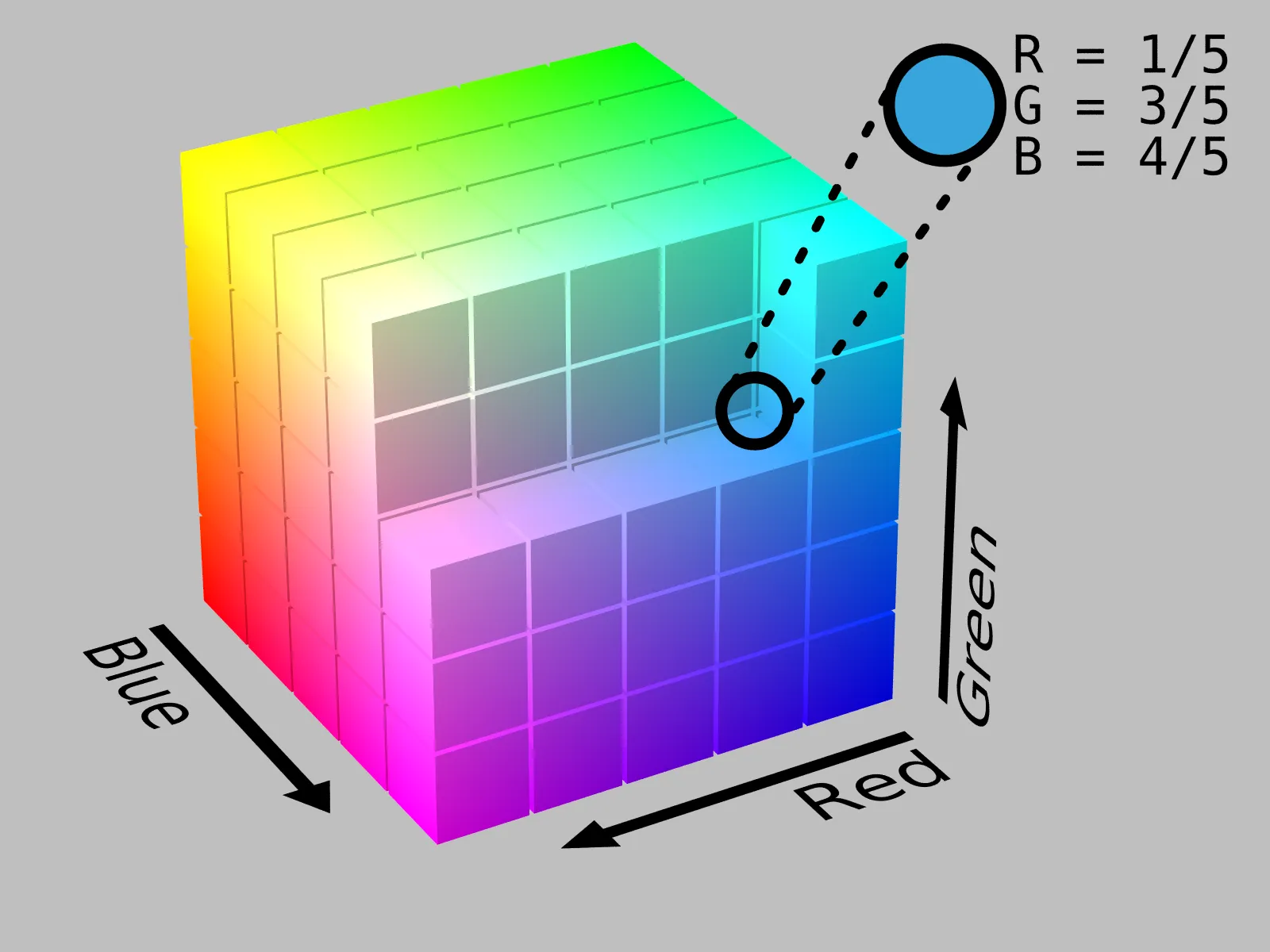

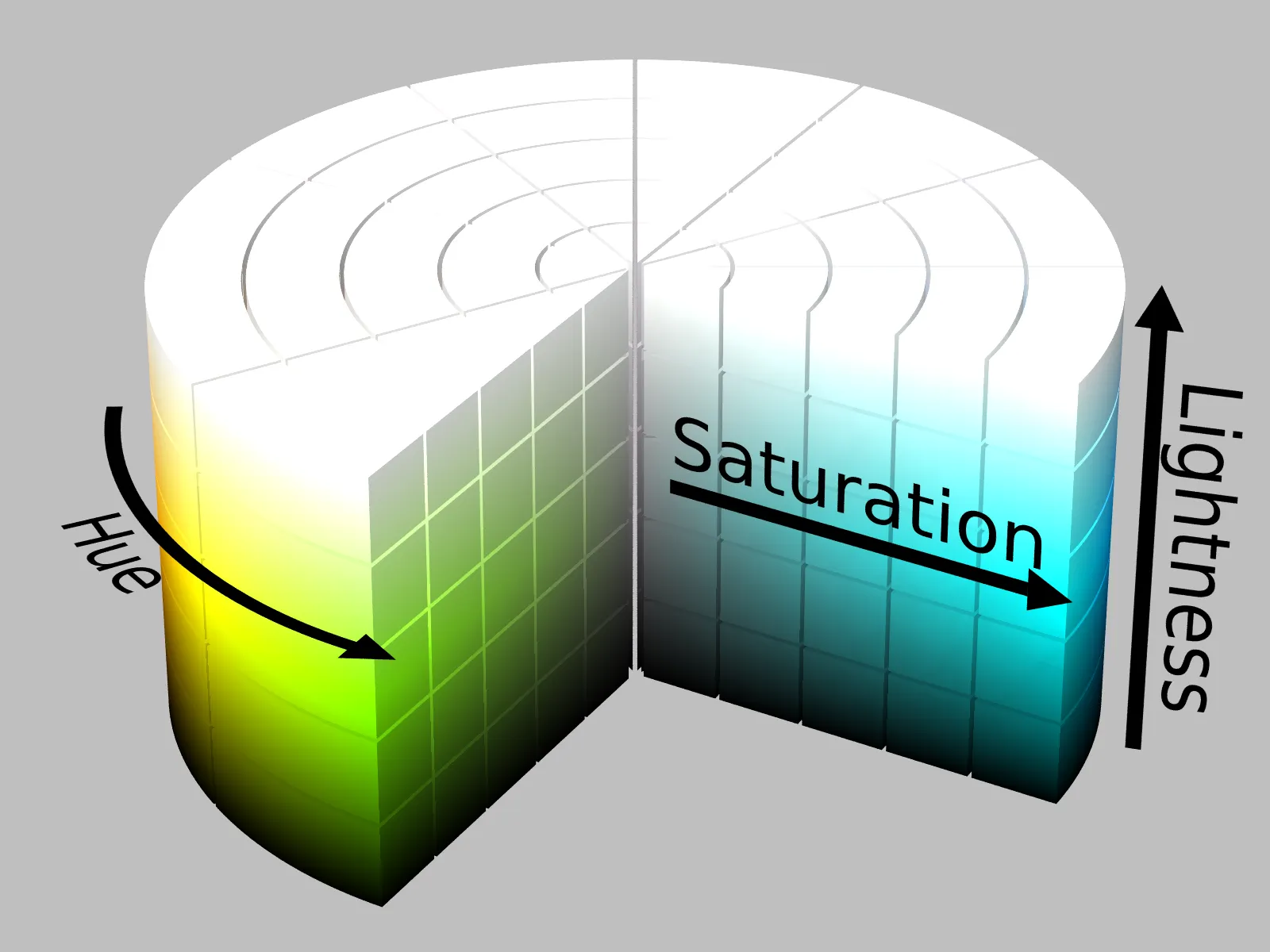

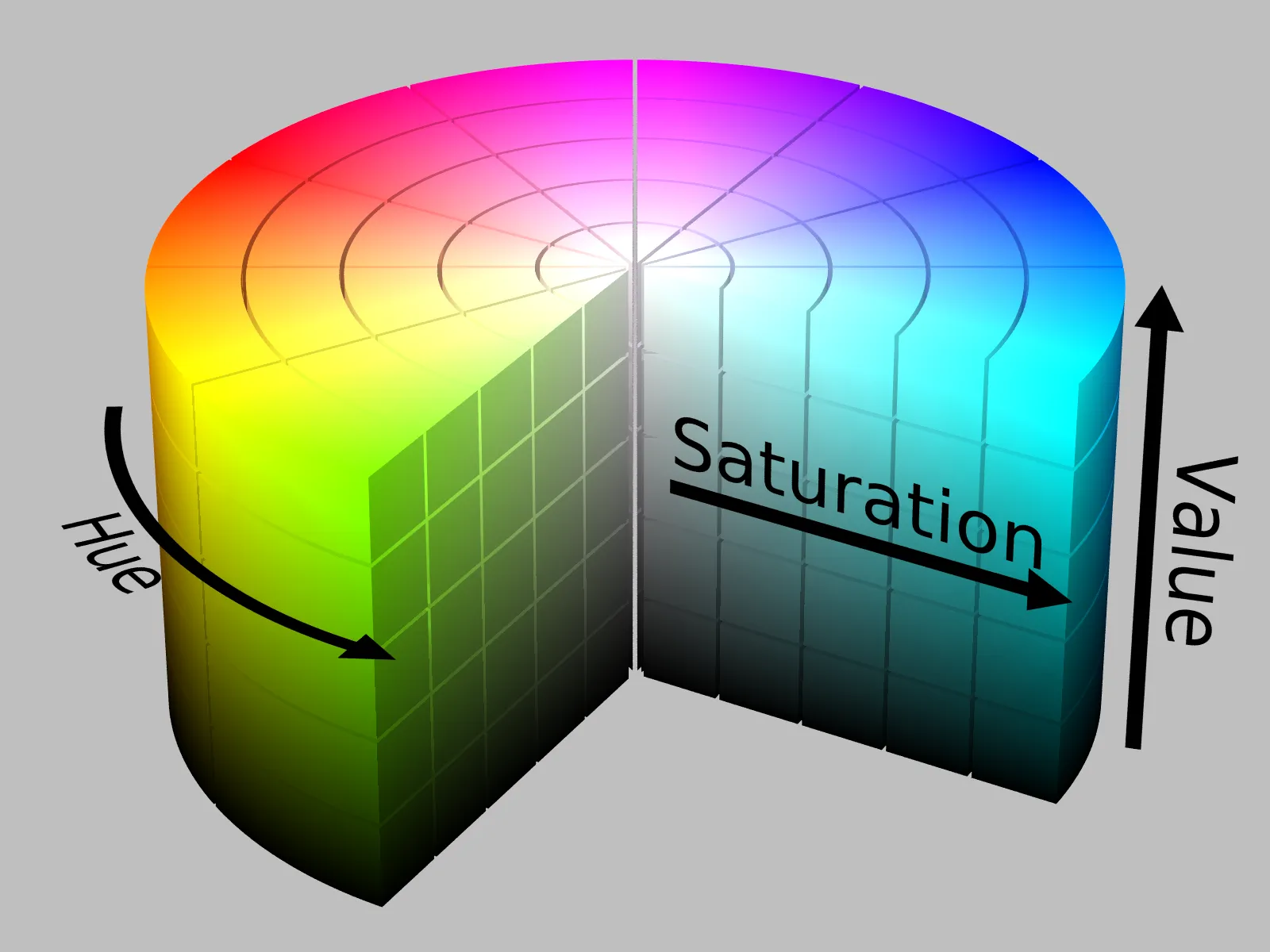

- 色空間(Color Space):ガマット内の色を座標系として表す仕組み。RGB の立方体や HSL の円柱などが例です。

- 色表記(Color Notation):色空間で値をエンコードする方法。CSS の Hex、

rgb()、hsl()など。CSS Color Level 4 ではcolor()、lch()、oklab()など広色域対応の表記が追加されています。[4] - 色モデル(Color Model):色表記の背後にある抽象概念で、色の次元やルールを定義します。RGB、CMYK、HSL などが代表的です。

- 色彩理論(Color Theory):配色、コントラスト、バランス、ハーモニーなどの色関係を研究する分野。[7]

- ΔE(色差):二つの色の差異を測る指標。色空間が変われば ΔE の計算結果も変わります。

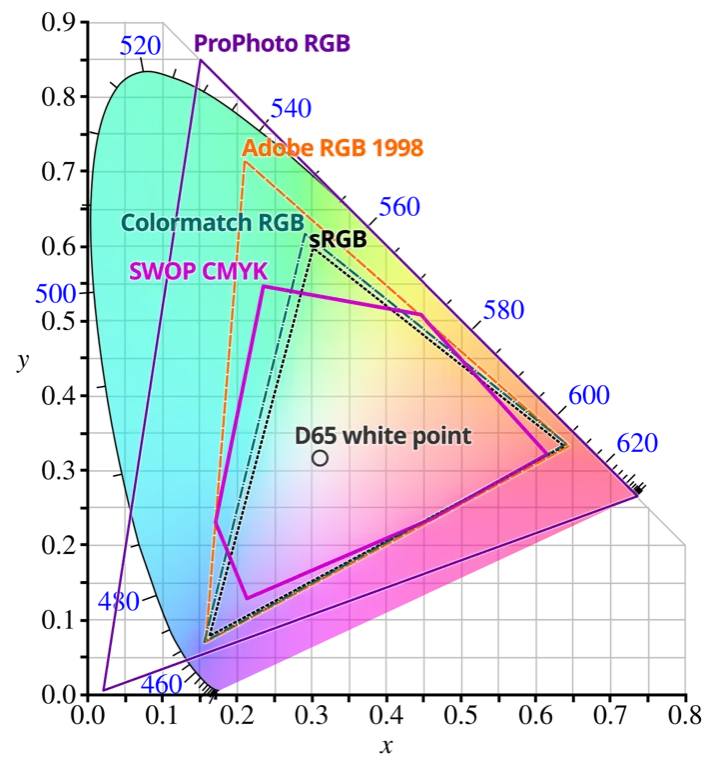

要点は、ガマット・色空間・色モデルが柱であるということです。MDN の色ドキュメントには、下図のような CIE 1931 色度図が掲載されています。馬蹄形の領域が人間の可視領域で、各デバイスが再現可能な三角形はその一部に過ぎません。Chrome の High-Definition CSS Color Guide でも、従来の sRGB 三角形は人間が見える色域の約 30% しかカバーしないと指摘されています。[1]

色の知覚は生まれ持ったものですが、知識は学習によって身につきます。色空間は色の属性と関係を数学的に記述するモデルで、用途に応じて選択が変わります。ウェブなら sRGB、印刷なら CMYK、動画なら Rec.709 や Rec.2020 といった具合です。

色空間と変換を理解する

実務では、色を 「ガマット → 色空間 → コード表記」 のパイプラインとして捉えると整理しやすくなります。まず対象ガマット(sRGB なのか Display P3 まで想定するのか)を決め、次に作業用の色空間(RGB、HSL、LAB など)を合意し、最後にコードでどう表記するかを決める。この順序を踏めば、機種差や広色域アセット、チャート配色にも自信を持って対応でき、「実装で色が再現できませんでした」と言わずに済みます。

パイプラインが固まれば、色モデルは「その空間で色をどう数値化するか」の設計図になります。ひとつのモデルは原則ひとつの色空間に対応し、空間が表記法を規定します。RGB の直交座標なら rgb() や Hex、HSL の円柱なら hsl()/hsla() といった具合です。以下ではモデルごとに、仕組み、空間と表記の関係、実装の注意点を述べます。

よく使われる色空間の小史

色空間は地図のようなもので、私たちが頼る座標系は先人の試行錯誤によって整備されました。1930 年代、CIE が CIE 1931 色度図を発表し、可視光に「地理的境界」を描きました。[3] 1996 年には Microsoft と HP が sRGB を標準化し、ディスプレイ・OS・初期ウェブグラフィックに共通言語が生まれ、フロントエンドとデザイナーが安定して色を共有できるようになりました。[3][4]

その後 1998 年に Adobe RGB が登場し、印刷向けに青緑系のカバー率を拡張。2015 年には Apple が映画業界の DCI-P3 ガマットを民生機に持ち込んだ Display P3 を採用し、広色域の議論を一気に加速させました。[4] さらに HDR・8K を見据えた Rec.2020/BT.2100 もすでに視野に入っています。[4]

この歴史は、コラボレーションの変化とも軌を一にします。UI デザイナーは Figma で表示色域を指定し、エンジニアはコードでフォールバックを実装、スライド制作者はプロジェクタが同じ規格をサポートするか確認する。これらを理解しておくと、会議室のスクリーンで色が違って見える理由を説明でき、ブランドチームと広色域アセットの扱いを議論するときの説得力も増します。

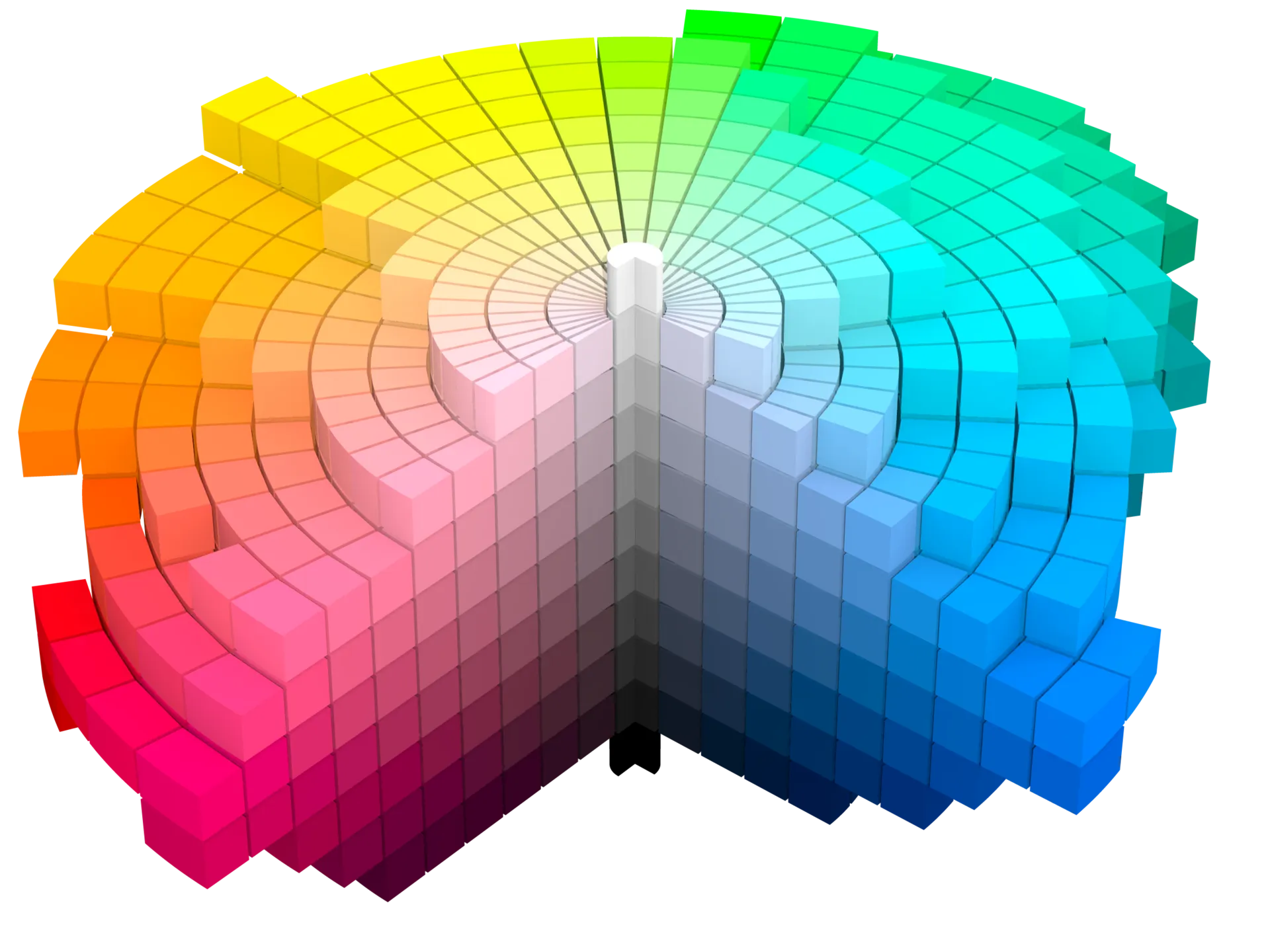

色空間を図で表すとき、色相環やグラデーションバーが使われることが多いですが、モデルの幾何を反映した立体図を用いることもできます。RGB の立方体、HSL/HSV の円柱、さらに複雑なマンセル表色系などです。

代表的な色空間変換

色空間はガマットを記述するため、相互変換が欠かせません。多くは線形もしくは準線形の変換ですが、カバー範囲が異なるため完全な往復はできないケースもあります。その前提を知っておけば、変換後に色がずれる理由も説明できます。

実務で頻出する変換をいくつか紹介します。どれも 成分の切り離し → 線形化 → 行列表現や関数で再エンコード という流れで考えるとスムーズです。[5][7]

- sRGB ↔ 線形 sRGB:CSS や Canvas で光源・グラデーション・ブレンドを扱う際は、ガンマ圧縮された sRGB を線形空間(

srgb→srgb-linear)に戻し、計算後に再ガンマ化します。[5]

# sRGB を [0, 1] に正規化して扱うif (c_srgb <= 0.04045): c_linear = c_srgb / 12.92else: c_linear = ((c_srgb + 0.055) / 1.055) ** 2.4

# 計算後にガンマを再適用if (c_linear <= 0.0031308): c_srgb = 12.92 * c_linearelse: c_srgb = 1.055 * (c_linear ** (1 / 2.4)) - 0.055使いどころ: グラデーション補間、Canvas/WebGL のライティング、CSS mix-blend-mode、線形光源を前提にしたアニメーションなど。

- sRGB ↔ Display P3:多くのツールは XYZ や LAB といった中間空間を経由し、目標ガマットの原色ベクトルで投影します。Surfing のツールや主要なデザインアプリでもこのルートを採用しています。[4]

# sRGB(線形)→ XYZ(D65)|X| |0.4124564 0.3575761 0.1804375| |R_lin||Y| = |0.2126729 0.7151522 0.0721750|*|G_lin||Z| |0.0193339 0.1191920 0.9503041| |B_lin|

# XYZ → Display P3(線形)|R_p3_lin| | 2.4934969 -0.9313836 -0.4027108| |X||G_p3_lin| = |-0.8294889 1.7626640 0.0236247|*|Y||B_p3_lin| | 0.0358458 -0.0761724 0.9568845| |Z|

# 最後に Display P3 のガンマ(指数 2.4 付近)を適用使いどころ: iOS/macOS の広色域テーマ、HDR 対応のマーケティング素材、最新プロジェクタ向けのプレゼン資料など。

- RGB ↔ CMYK:印刷では ICC プロファイルを用いて K チャンネルを生成し、総インク量を制限します。事前にこの変換を通しておくと「刷り上がりが抜けていた」という事故を防げます。[7]

# RGB は [0, 1] に正規化すると扱いやすいK = 1 - max(R, G, B)if K < 1: C = (1 - R - K) / (1 - K) M = (1 - G - K) / (1 - K) Y = (1 - B - K) / (1 - K)else: C = M = Y = 0

# CMYK → RGBR = (1 - C) * (1 - K)G = (1 - M) * (1 - K)B = (1 - Y) * (1 - K)使いどころ: デバイスと印刷をまたぐブランド資産、カタログ・ノベルティの校正、印刷用ハンドアウトを含むプレゼン資料。

- RGB/HSL ↔ LAB/LCH:XYZ を経由して変換します。感覚的に均一な空間なので、アクセシビリティ対応や配色調和、プロジェクタとモニタの両立などに適しています。[4][7]

# XYZ → LAB(基準白色は D65 を想定)fx = f(X / Xn)fy = f(Y / Yn)fz = f(Z / Zn)L = 116 * fy - 16A = 500 * (fx - fy)B = 200 * (fy - fz)

# LAB → LCHC = sqrt(A**2 + B**2)H = atan2(B, A) # 角度(0°–360°)使いどころ: WCAG コントラストの確認、ダークテーマの調整、デバイス間での可読性検証、物理サンプルとデジタルとの差異評価。

- HSL ↔ RGB:明度のコントロールが直感的で、トーンの階段やダークモードの調整に適しています。

# HSL → RGBC = (1 - abs(2 * L - 1)) * SX = C * (1 - abs((H / 60) % 2 - 1))m = L - C / 2

sector = int(H // 60) % 6if sector == 0: r1, g1, b1 = C, X, 0elif sector == 1: r1, g1, b1 = X, C, 0elif sector == 2: r1, g1, b1 = 0, C, Xelif sector == 3: r1, g1, b1 = 0, X, Celif sector == 4: r1, g1, b1 = X, 0, Celse: r1, g1, b1 = C, 0, X

R, G, B = r1 + m, g1 + m, b1 + m

# RGB → HSLmax_rgb = max(R, G, B)min_rgb = min(R, G, B)delta = max_rgb - min_rgbL = (max_rgb + min_rgb) / 2S = delta / (1 - abs(2 * L - 1)) if delta else 0

if delta == 0: H = 0elif max_rgb == R: H = 60 * (((G - B) / delta) % 6)elif max_rgb == G: H = 60 * (((B - R) / delta) + 2)else: H = 60 * (((R - G) / delta) + 4)使いどころ: CSS 変数でのテーマ構築、ホバー/アクティブ/無効状態の階調、プレゼン資料の文字階層など。

- HSV ↔ RGB:Value が明度に直結するため、メインカラーとハイライトを調整する用途に適しています。

# HSV → RGBC = V * SX = C * (1 - abs((H / 60) % 2 - 1))m = V - C

sector = int(H // 60) % 6if sector == 0: r1, g1, b1 = C, X, 0elif sector == 1: r1, g1, b1 = X, C, 0elif sector == 2: r1, g1, b1 = 0, C, Xelif sector == 3: r1, g1, b1 = 0, X, Celif sector == 4: r1, g1, b1 = X, 0, Celse: r1, g1, b1 = C, 0, X

R, G, B = r1 + m, g1 + m, b1 + m

# RGB → HSVmax_rgb = max(R, G, B)min_rgb = min(R, G, B)delta = max_rgb - min_rgbV = max_rgbS = delta / max_rgb if max_rgb else 0

if delta == 0: H = 0elif max_rgb == R: H = 60 * (((G - B) / delta) % 6)elif max_rgb == G: H = 60 * (((B - R) / delta) + 2)else: H = 60 * (((R - G) / delta) + 4)使いどころ: カラーピッカー、グラデーションエディタ、JS でのハイライト調整、スライドのアクセントカラー検証など。

これらを覚えておけば、色に関する議論が噛み合うようになり、「誰がどこで変換するのか」という責任分担も明確になります。基本原則は 「対象デバイスに一番詳しい人が変換をリードする」 こと。デザイナーはデバイスのガマットを確認し必要なカラースウォッチを共有、フロントエンドは CSS Color Level 4 の構文で広色域を保持しながら sRGB フォールバックを用意、印刷やブランド担当は CMYK 側を管理する――この連携が色の翻訳辞書になります。

フロントエンドが日常的によく使う色モデル

基礎と変換を押さえたところで、フロントエンドの現場で飛び交う色の用語を整理してみましょう。

RGB & Hex:スクリーンの母語

- RGB はディスプレイの標準モデルで、赤・緑・青のチャネルは 0–255 の範囲を取ります。CSS の

rgb()/rgba()、Canvas、WebGL がこれを採用しています。 - Hex は RGB の 16 進表記で、

#FF5500はrgb(255, 85, 0)と同じです。短く書けてブラウザ互換性が高いため、デザインの受け渡しでも定番です。 - ガンマに注意:滑らかなグラデーションや明度コントロールをする場合、線形 RGB に直してから補間しないとハイライトが鈍く見えることがあります。

HSL / HSV:人間の感覚に寄り添う調整

- HSL(Hue, Saturation, Lightness) は色相・彩度・輝度に分解し、同じ色相のまま明度だけを変えて階段を作るのに向いています。

- HSV(Hue, Saturation, Value) は色相環やメイン + ハイライトの調整で直感的です。Value が明るさに対応します。

- CSS は

hsl()をサポートするがhsv()は未定義(CSS Color Level 4 にもありません)。[4] HSV が必要なら JS やツールで RGB/HSL に変換してから描画します。

色空間:sRGB、display-p3、その先へ

- 色空間を気にする理由:色モデルが数値の並べ方を示すのに対し、色空間は実際にどのガマットに属するかを定義します。MDN の用語集や Wikipedia のColor space が整理しています。[2][3]

- ウェブの標準は今も sRGB:

<hex-color>、rgb()、hsl()は sRGB 前提で動作し、互換性を担保します。 - display-p3 など広色域対応が進行中:対応ブラウザでは

color(display-p3 r g b)で鮮やかな色を表示し、@media (color-gamut: p3)でフォールバックも可能です。[6] - 相対色と線形空間:CSS

color()関数で既存色を基に別空間の値を生成でき、srgb-linearはライティング・グラデーション計算に向いています。[5] - ハンドオフ時の一言:「このパレットは Display P3 前提?」と確認し、必要なら変換や sRGB のバックアップを手配しましょう。

CMYK:印刷と付き合うときの必修

- スクリーンワーク中心でも、マーケや印刷物と組むなら CMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック) を外せません。

- RGB → CMYK は不可逆で、蛍光色などは印刷で彩度が落ちます。変換を早めに試すか、デザイナーに代替案を用意してもらいましょう。

- Surfing のツールなら CMYK 値の生成時に「印刷ガマット外」を警告してくれるので、入稿前にリスクが把握できます。[8]

LAB / LCH:アクセシビリティを意識するとき

- LAB は人間の知覚に基づくモデルで、色差 ΔE の計算に使われます。[7]

- LCH(Lightness, Chroma, Hue) は LAB を極座標化したもので、CSS Color Level 4 で

lch()が追加予定です。[4] - ダークモード調整、WCAG コントラスト評価、プロジェクタ/液晶両対応の可読性確保などは LAB/LCH を使うと精度が上がります。

これらを把握すると、毎日の色に関するコミュニケーションが一段とスムーズになります。

カラーマネジメントとアクセシビリティのヒント

- ICC プロファイル:デバイスごとにガマットが大きく異なるため、モックの主色が低価格ディスプレイで変わることもあります。

color(display-p3 …)は便利ですが、フォールバックを用意して安定性を確保しましょう。[6] - コントラスト:WCAG AA では文字と背景のコントラスト比 4.5:1 以上が必要です。Surfing のツールで数値を即確認できます。[8]

- 色覚多様性のシミュレーション:チャートやステータスカラーなど情報を伝える色は必ずチェックしましょう。

Hueplot はオープンソースのツールで、色空間ごとに色相と彩度の分布を俯瞰できます。フロントエンドはグラデーションの滑らかさをチェックし、デザイナーやスライド制作者は色が特定の象限に偏っていないか、プロジェクタで灰色っぽくならないかを事前に把握できます。おすすめの手順は、候補色を読み込む → 色空間を切り替えて分布を確認 → Surfing のツールで微調整してコードやスウォッチを出力、という流れです。

Surfing Super Color Generator の実践活用

ここまでの理論で「何に気を配ればよいか」が整理できました。Surfing の Super Color Generator は、それらの変数を単一の UI にまとめ、デザイナー・エンジニア・データビジュアライゼーション担当が同じ画面で探索・校正・エクスポートできるよう設計されています。[8]

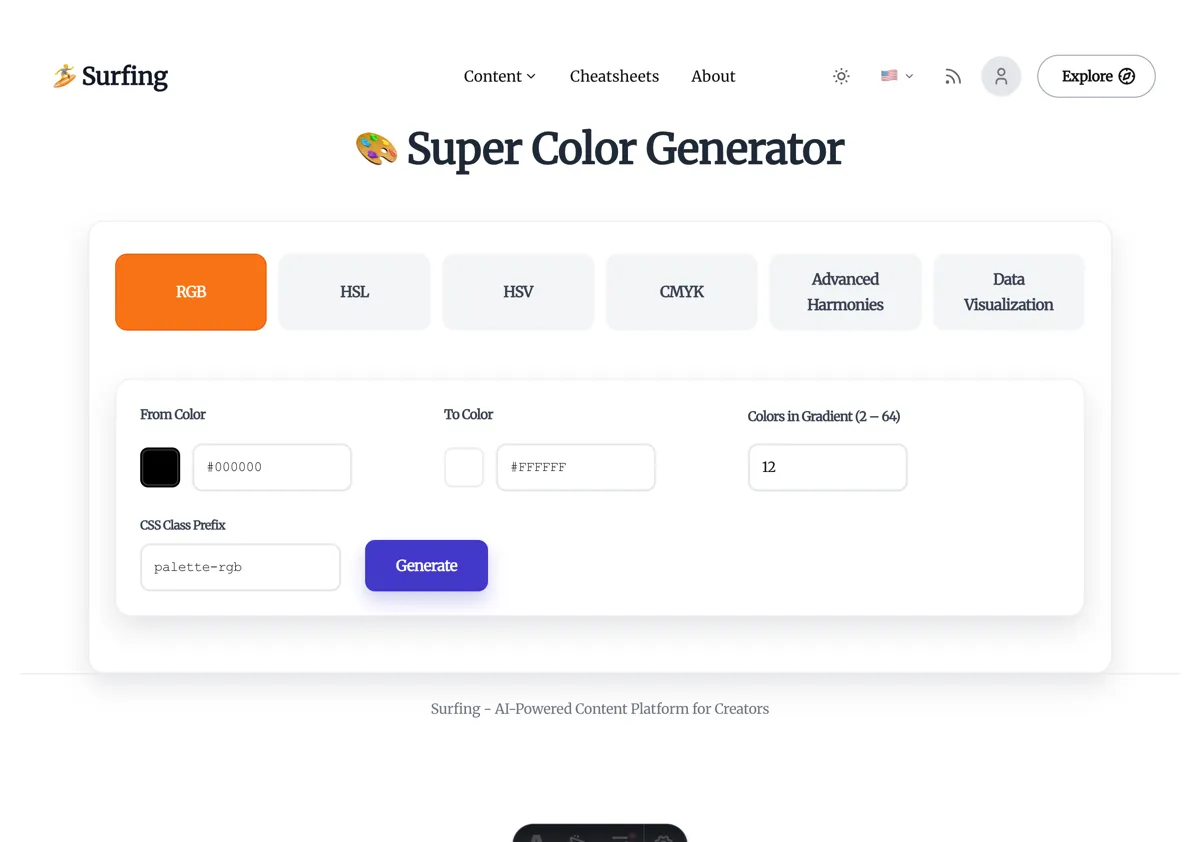

1. RGB/Hex グラデーションパネル:実装前に階調を整える

- 解決する課題:両端の色からグラデーションを生成し、段数や線形化の必要性を確認して滑らかな色の階段を作れる。

- 主な機能:開始色・終了色、ステップ数、クラス名プレフィックスを一画面で調整し、Hex 配列、CSS クラス、コピー機能を提供。

- 用途:背景グラデーション、チャートの連続色、ボタンのホバー階調、スライド背景など。

- Tips:ステップ数が多いときは輝度が線形か確認し、必要に応じて LAB/LCH に投入して ΔE をチェックしましょう。

2. HSL/HSV パネル:色相を固定したまま輝度をコントロール

- インタラクション:基色を選び、色相ステップ・彩度・輝度/明度を調整すると色の列が生成され、

hsl()や Hex が取得できます。 - エンジニアに嬉しい点:テーマやホバー/アクティブ/無効状態の色を JS で算出する際にもそのまま利用可能。

- 追加価値:HSL 出力は CSS 変数と相性が良く、HSV はワンクリックで RGB/Hex に変換。スライドの見出し階層作成にも役立ちます。

3. CMYK パネル:印刷対応を事前にチェック

- CMYK 値を入力すると対応する Hex を表示し、印刷ガマット外なら警告を出します。

- ブランドサイトやマーケ資料と印刷物を両方扱う場合、事前にこのパネルで確認しておくと安心です。

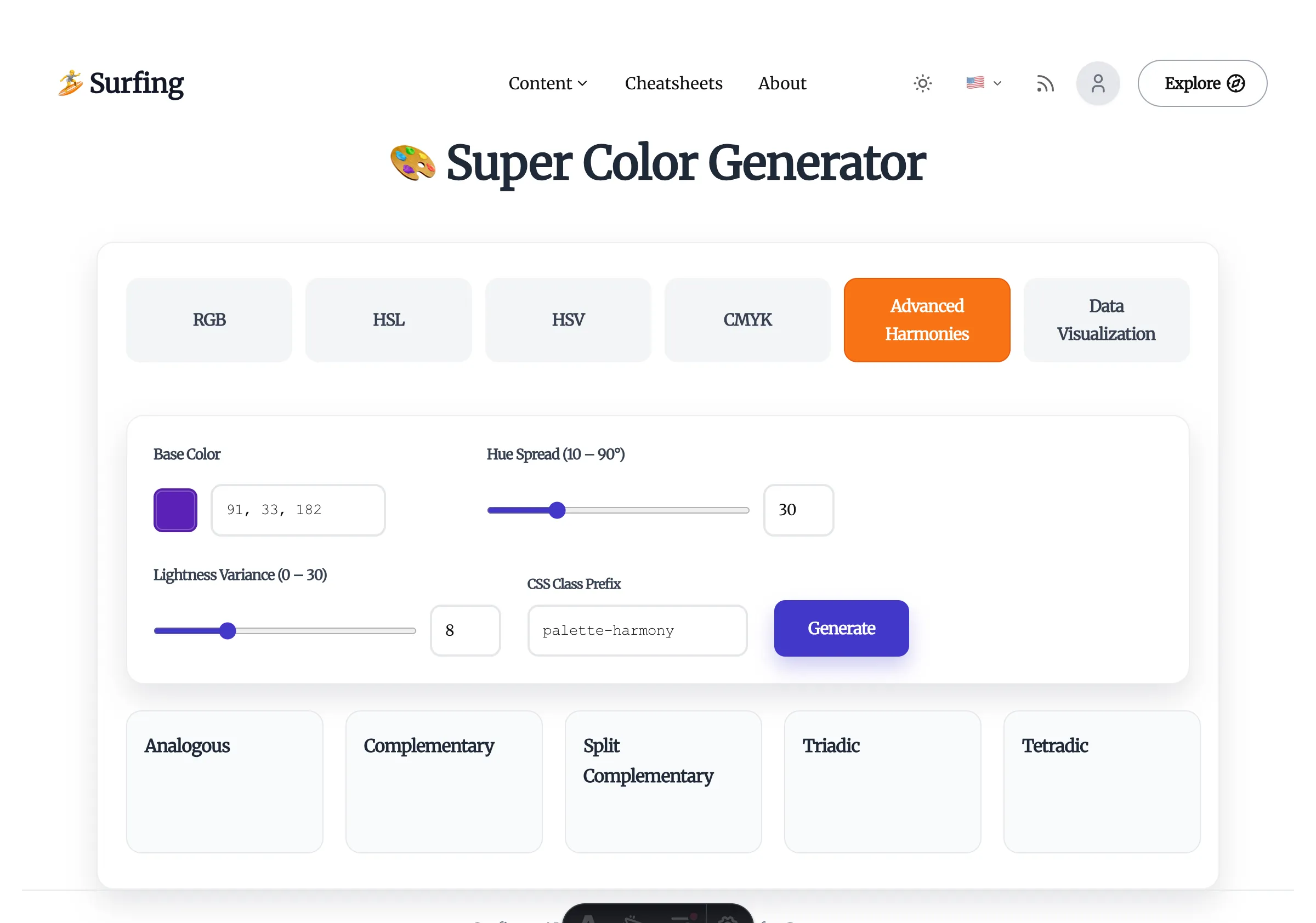

4. Advanced Harmonies:調和の取れた配色を自動生成

- 対応ルール:アナログ、補色、スプリット、トライアド、テトラードなど基本的な配色法を網羅。

- エンジニアが嬉しい理由:デザイナー不在でも MVP の配色が一瞬で揃えられます。

- 実践ヒント:出力色を CSS 変数(

--color-primaryなど)に割り当てれば、コンポーネントやプレゼンテンプレートにすぐ組み込めます。

5. データ可視化プリセット:グラフ用の救急キット

- 連続型 (Sequential)、発散型 (Diverging)、定性型 (Qualitative) の 3 種類のパレットをまとめて生成し、用途の解説も付きます。

- ECharts、D3、BI ダッシュボードなどで「虹色地獄」を避け、色覚多様性にも配慮した配色が得られます。

6. コード出力・クラス名プレフィックス・コピー操作

- すべてのパネルで

palette-brand-100のようにクラス名プレフィックスを指定でき、Tailwind や自作 Design Token に取り込みやすい設計です。 - CSS や JSON のワンクリックコピーに対応し、コンポーネントライブラリや Storybook への反映が高速化。

- 自動化スクリプトを組む場合は、エクスポートした JSON をソースデータとしてビルドプロセスに連携できます。

7. 色覚シミュレーション & 印刷警告:リリース前の最終確認

- 色覚シミュレーション:第二色覚 (Deuteranopia)、第一色覚 (Protanopia) などをチェックでき、チャートやステータスカラーの視認性を検証可能。

- CMYK 警告:警告が出たら印刷向けの代替を準備し、印刷会社からの手戻りを防ぎましょう。

8. 推奨コラボレーションフロー

- ブランド / UI デザイナー:Figma や Sketch で主配色・意味色を明示し、Display P3・CMYK・プロジェクタ対応の必要性を共有。

- フロントエンドエンジニア:Surfing ツールで色階調・状態色・チャート配色を再現し、CSS 変数やクラスをエクスポート。

- データビジュアライゼーション / BI 担当:調和モードやデータ可視化モードでパレットを生成し、色覚シミュレーションで齟齬を確認。

- スライド制作者:会場や配信機材のガマットに合わせて Keynote/PowerPoint の色票をキャリブレーションし、CMYK 警告で印刷時の挙動도チェック。

- フルスタック / インディー開発者:デザインパートナーがいなくてもツール内で探索→エクスポートし、

color-mix()などで細部を調整できます。 - 最終 QA:色覚シミュレーション、コントラストチェック、CMYK 警告を通し、必要ならマーケ用に印刷スウォッチを出力します。

まとめ:色をエンジニアリング資産として扱う

色合わせは属人的なセンスではありません。いくつかのモデルを理解し、適切なツールを使えば、視覚仕様を安定して実装でき、色の基準をチーム資産として蓄積できます。

日頃から Surfing の Super Color Generator をワークフローに組み込みましょう。要件定義で共通理解を作り、実装中にコードを生成し、リリース前にアクセシビリティをチェック。これを繰り返すことで、色の運用は楽になり、品質は確実に向上します。

チームでこの記事を共有したり、ワークショップを開いたりして、色をエンジニアリングの課題として扱える仲間を増やしていきましょう。